第7講義が終了しました!@JMF3期

こんにちは。

トリガースクール講師の中村です。

2月11日(土)にJMF自律神経セラピスト養成コース3期の第7講義を開催いたしました。

第7講義のテーマは「睡眠・食・心」

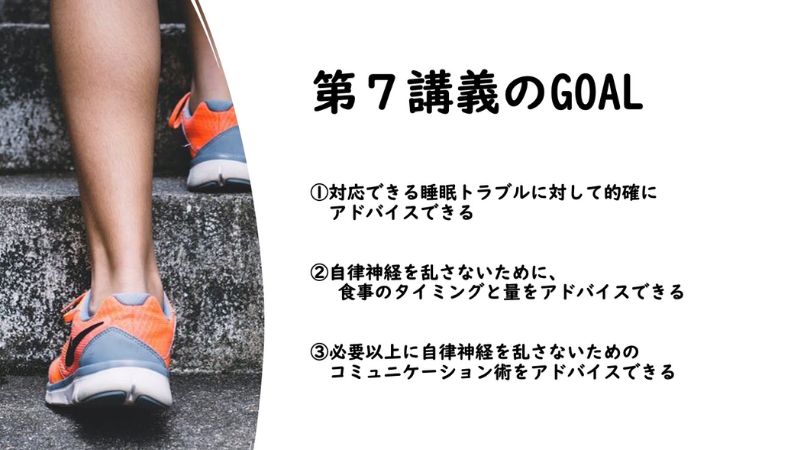

本当の意味で自律神経を整えるためには、クライアントさん自身の生活や思考の習慣を変えて貰う必要があります。

そのため、受講生の皆さんには日常生活や日々の思考過程に対するアドバイスができるようになってもらうのが、この講義のGOALとなっております。

まずは「睡眠と自律神経」から。

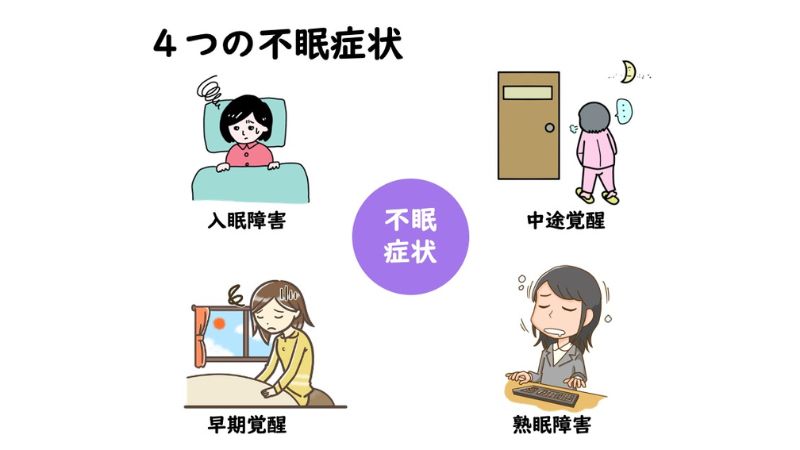

ここでは不眠症状を取り上げています。

代表的な不眠症状は全部で4つ

・入眠障害

・中途覚醒

・早期覚醒

・熟眠障害

になります。

この中で最も多いのが入眠障害だと言われています。

不眠症状は年齢があがるにつれ現れやすいとされていますが、入眠障害に関しては、ほかの症状に比べて年齢による著しい差は認められず、中高年だけでなく若者にもよく起こるようです。

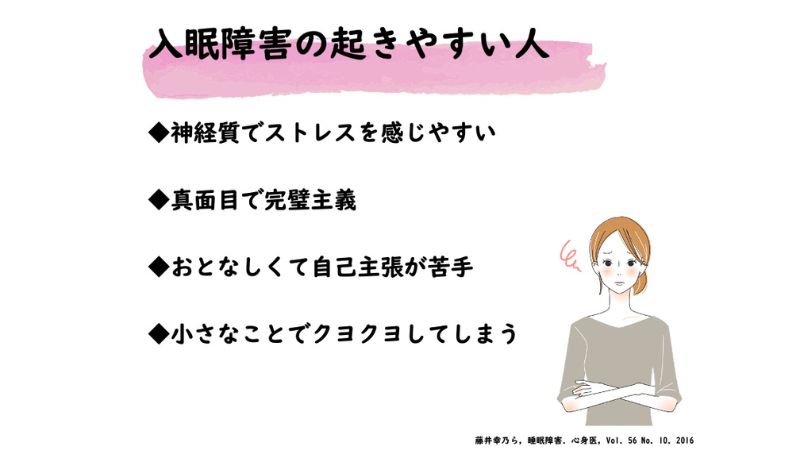

また入眠障害は、神経質でストレスを感じやすい人や真面目で完璧主義の人に起こりやすい傾向もあります。

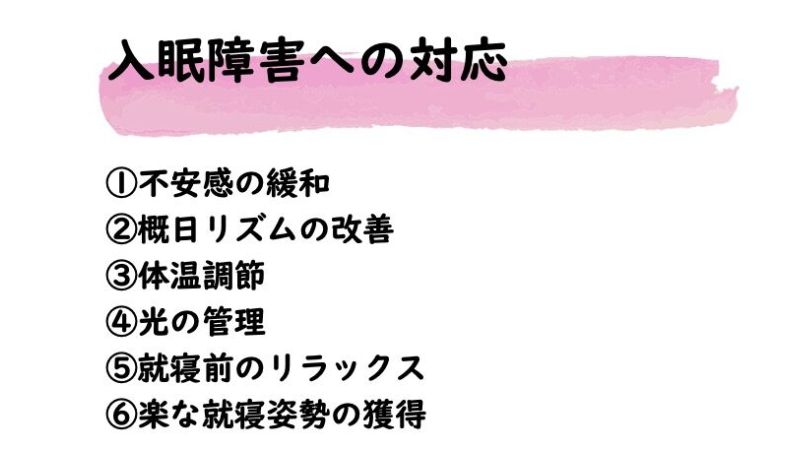

そして、入眠障害に対する基本的な対応はこちら

入眠障害は夜の過ごし方にフォーカスされがちなんですが、それだけではダメです。

朝や日々の習慣の積み重なねが影響しているので、時間をかけて修正していく必要があるんですよね。

コースでは一つ一つ、具体的なアドバイスを紹介していきました。

次に食の話です。

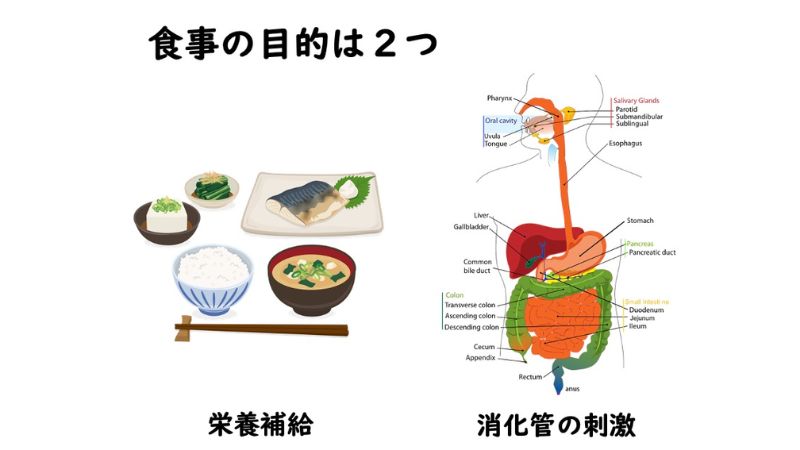

食事の目的は2つあるとされています。

1つが栄養補給のため

もう1つが消化管を刺激するため

1つ目はイメージ湧きやすいですよね。

活動するためにはエネルギー・栄養が必要なわけですから、これはごもっともな話です。

意外に意識されていないのが2つ目なんですよね。

食べることは消化管を刺激することであり、消化管を刺激することで副交感神経を活性化しているわけです。

副交感神経が活性化されれば、消化・吸収に適した状態になるだけでなく、心身ともにリラックスする方向にシフトしていきます。

ストレスフルで交感神経活動が高まりやすい世の中だからこそ、食べることによって自律神経のバランスを整える。そして、通常であればそのイベントが1日に3回あるはずなんですよ。

これを積極的に活用すべきなのです。

またこの講義ではただ食べるだけでなく「何を・いつ・どう食べるか?」

これを自律神経の視点から解説しています。

内容そのものは当たり前のことで、どこかで見たり聞いたりしたことあるものばかりですが、それを「自律神経」の視点から捉えるのが重要なんです。

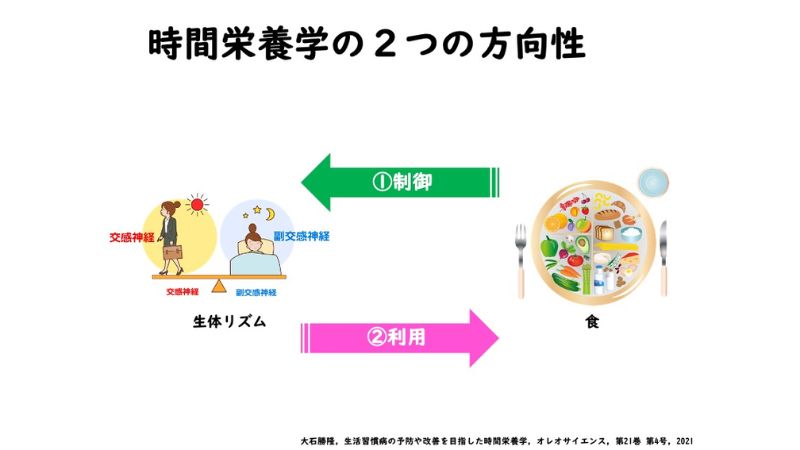

そして乱れた体内時計を修正するための考え方として「時間栄養学」的なアドバイスも取り入れています。

ちまたでは、細かい栄養素の話やそれをどれくらいの量を摂取すると良いか?といった話題が流行っていますが、自律神経が乱れている方にはハードルが高すぎます。

そのもっと前の問題で、食べるか食べないか、どんな食べ方が良いのか?という所からアプローチが必要なことがほとんどなんです。

効果なサプリメントを購入したり、栄養素の量を計算するのも、とりあえずは必要ありません。

時間栄養学的なアドバイスは、とにかくすぐ始められるのが利点です。

そして3つ目のテーマは「心と自律神経」

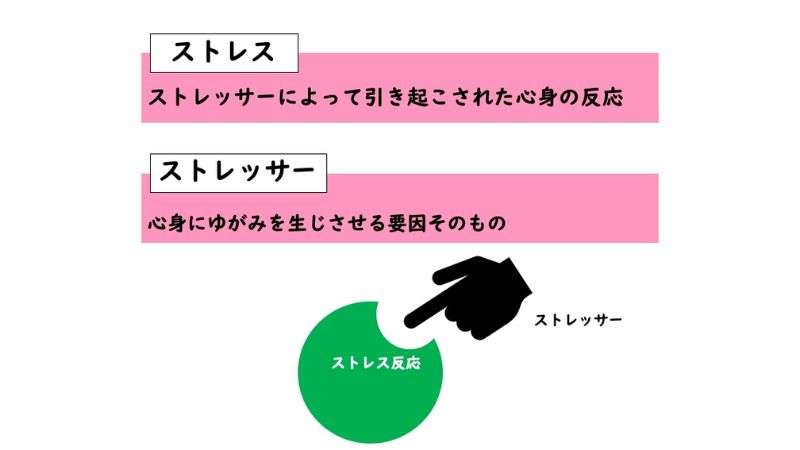

ここではストレス要因であるストレッサーと、それによって引き起こされるストレス反応の話から進めていきました。

皆さんが普段からよく使う「ストレス」という言葉は、本来はストレッサーにあたります。

ストレッサーは心身にゆがみを生じさせる要因・根源になるものです。

そして、そのストレッサーによる刺激を受け、心身に現れる何らかの反応を「ストレス反応」と言います。

ではストレス要因であるストレッサーにはどんな種類があるのでしょうか?

それはこちら

大きく5種類に分けられるとされています。

生物的ストレッサー、心理的ストレッサー、社会的ストレッサーはイメージしやすいですよね。

個人的に意外と重要視しているのが「物理的ストレッサー」です。

何気ない光や音、そして外界の環境変化も動物にとってはれっきとしたストレッサーなわけです。

意識しにくい部分ですが、無意識のうちにストレス反応が現れているってことも珍しくはないと思います。

化学的ストレッサーは、化学物質による刺激なので、公害物質や金属、タバコや食品添加物による影響がこれにあたります。

これも無意識のうちにカラダに影響を与えていることが多いはずです。

これだけ見てもわかるように、ストレス要因はいたるところに存在しています。

なので、そもそもストレス要因を「0」にすることは不可能なわけです。

もちろん環境を変えたり距離を置くなどしてストレス要因を減らしたり、変えることは可能ですが、「0」にはできない。

では何ができるのかというと・・・

「ストレスに対する対処行動を充実させること」ではないかと思っています。

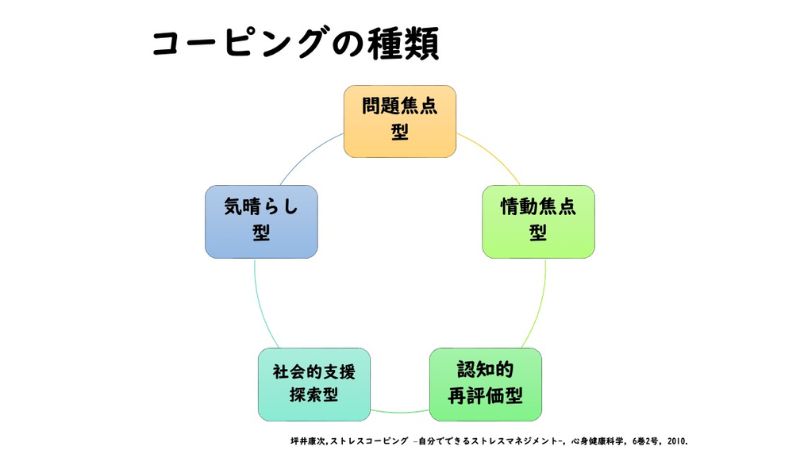

ストレス対処行動を「コーピング」といい、大きく5種類に分類されます。

1つ1つの解説は割愛しますが、ここで伝えたいのは、とにかく色んな種類のストレス対処行動を持っておくべきだということです。

いあわゆるストレス発散と呼ばれる「気晴らし型」のコーピングだけでなく、人に話したり、何かの媒体につぶやいたり、積極的に助けやアドバイスを求めたり、俯瞰的に考えてみたりと、色んなバリエーションを意識的に使いこなせるようになっておくことで、1つの対処行動が上手く取れなかったとしても、代替案がいくつもあれば心身への負荷を最小限に抑えることができると思うんです。

コースの中では、受講生のみなさんにそれぞれのコーピングを書き出してもらい、お互いで発表していただきました。

書き出すことで、コーピングの偏りなども自覚できるし、また他の受講生の話を聞くことで、クライアントさんへのアドバイスのヒントにもなり、とても気づきの多い時間となるので、毎回この時間はとっても楽しいです。

第7講義は座学中心だったので、受講生のみなさんもややお疲れ気味の様子でしたが、自律神経を良い状態で維持するには必要不可欠な分野なので、今後も学び深めてほしいなと思っております!