第4期JMF自律神経ケアセラピスト養成コース、第1講義が始まりました!

こんにちは!

トリガースクール講師の中村です。

11月11日(土)より第4期JMF自律神経ケアセラピスト養成コースが始まりました!

第1講義は「自律神経の基礎」の解説からです。

ホメオスタシスとはどういった状態なのか説明していきます。

ホメオスタシスって、ほとんどの人が”体内環境を一定に保とうとするシステム”と覚えているはずなんですが、この表現は少し誤解を招く可能性があるかなと思っています。

そもそも本当の意味での”一定”というのはあり得ないはずです。

体内の状況なんて刻一刻と変化していますし、常に完璧に一定なわけがありません。

なので、しっくりくる表現として「ある範囲にゆらぎを持って保たれている状態」という生理学研究で著名な鈴木郁子先生の言葉を使わせていただきました。

「ある範囲に」というのも個人差がありますし、”ゆらぎ”があるというのも体内環境の本質をついていると思います。

次に自律神経の機能についての解説です。

自律神経はよく”シーソー”に例えられますね。

交感神経が働いている時は副交感神経の活動はお休みしていて、副交感神経が働いている時は交感神経の活動はお休みしている。

果たしてこれは本当なのでしょうか?

実は、シーソーのような関係性で働いてはいません。

どちらかが働いている時に、もう片方がお休みしているということは無いんです。

なので、交感神経と副交感神経はどちらも”常に”働いています。

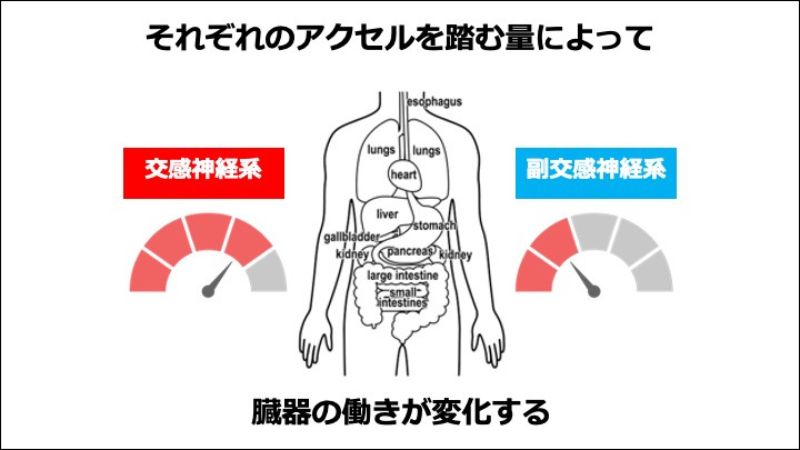

交感神経も副交感神経もそれぞれアクセルを持っていて、そのアクセルの踏み具合や両者のバランスによって効果器の働きが決まってくるわけです。

それぞれの神経系がどのタイミングでどのくらいのアクセルを踏むのかは状況次第ということになります。

今から集中して仕事をするぞっていう時は副交感神経系に比べて交感神経系のアクセルを強めに踏んでいる状態だろうし、リラックスするようなシチュエーションであれば、交感神経系のアクセルは強くは踏み込まずに副交感神経系のアクセルをいつもより強めに踏み込んでいるかもしれませんね。

このような感じで自律神経ケアを実践するために、そして自律神経ケアについて受講生の皆さん自らが学び進めていけるように、自律神経の概論を進めていきました。

第1講義の後半は自律神経性の不調の成り立ちについての解説です。

色んな要因は考えられるけど、病気にまでは至っていないいわゆる”未病”のような状態は、「自律神経の乱れ」が大きく影響していると考えています。

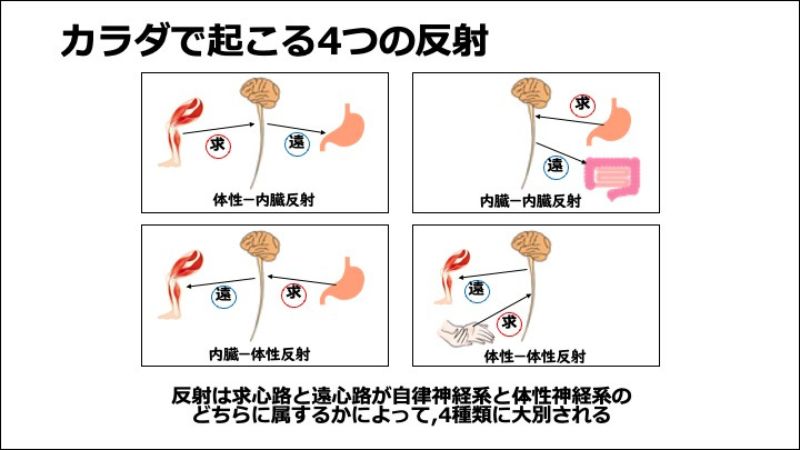

そして不調がどのように現れてくるのかを考える上で欠かせないのが「自律神経反射」の知識になります。

加えて、筋膜代償の話です。

JMF自律神経ケアセラピスト養成コースでは、関節・筋肉・筋膜からの体性感覚刺激を使って自律神経の乱れを整えていくことを目指しています。

そのため、自律神経反射と筋膜代償のことはしっかりと頭に入れておく必要があるんですね。

このような話を第1講義でさせていただきました。

第2講義は自律神経のスクリーニングについて解説していきます。

JMF自律神経ケアセラピスト養成コースの案内登録はこちら▼

JMP自律神経ケアセラピスト登録