第2講義が終了しました!@第4期JMF自律神経ケアセラピスト養成コース

こんにちは!

トリガースクールの中村です。

第2講義も無事に終了しました!

第1講義と第2講義は座学が多くなるので動画履修OKにしておりましたので今回は少人数でしたが、自律神経の状態をどういう風にスクリーニングしていくのかを解説したのち、実技を行なっていきました。

まずは自律神経スクリーニングのための前情報として、自律神経ケアの考え方である「還元論と全体論」の解説しました。

還元論と全体論とは

還元論とは、全体は個々の成り立ちであり、 個々を理解することが全体の理解につながるという考え方になります。

還元論的な考え方は特定の部位を診断するような時には大いに役立ちます。

カラダの部位をそれぞれのパーツに分けて、 個々で理解を深める。

今の日本の医療はまさにこれですね。

病院であれば診療の科が全て分かれていると思います。

まさに還元論的な考え方による医療の提供です。

これ自体が悪いということではありません。

特定の部位に問題があり、対処することで生命が温存されたり、苦痛から解放されたり、より生きやすくなるのであれば必要なことです。

ですが、それらの原因はどこからやってきたのでしょうか?

寝て起きたら勝手に内臓の調子が狂っていたのでしょうか?

原因が天から降ってきたのでしょうか?

そんなことはありませんよね。

はっきりとしたことは言えませんが、不調には何かしらの原因があるはずなんです。

それを紐解いていく時に助けになるのが全体論的な考え方です。

全体論とは全体は1つのものであり、個々に分解された時とは異なる性質を持つという考え方です。

つまり我々のカラダを全体で一つであり、個別に理解したとしても全体で合わさった時には違った反応を示し、また個々に対する影響は全体の変化からもたらされるものであると理解できると思います。

例えば胃の不調であっても、胃が単独で勝手に調子が悪くなるわけもなく、例えば寝不足や精神的なストレスが続いて、交感神経が優勢になっていたり、時間に追われて丼ものをかき込むような食事の仕方をしていたりと色々と重なって結果、胃に負担がかかりすぎて調子を崩してしまったのかもしれないし、それが発端となり腰痛を引き起こしたかもしれません。

つまり、目の前の不調があくまで”結果”であり、どんな要因が重なって現状のようになってしまったのかを自律神経セラピストであれば考えていかなければならないわけです。

これは自律神経系愁訴に限った話ではないですが、自律神経性愁訴や不定愁訴と呼ばれるモノは基本的には検査しても大きな異常が診られないことが多いため、このような考え方は非常に重要だと思っています。

地球上で動くということ

我々は地球、つまり重力環境下で生活することを強制されています。

これは全人類、他の動物も同じです。

健康な人も自律神経性愁訴や不定愁訴がある方も同じです。

つまり、どんな人であっても地球上で健康的に生活しようと思ったら、まずは「重力環境下で問題なく動ける要素は揃っているのか」という視点が大事になります。

その要素とは何かというと「筋力」です。

物体が動くためには力が必要です。力がないと私たちはその場から動くことができません。

なので、重力環境下で動けるだけの力発揮ができるかどうかが、自律神経性愁訴および不定愁訴の方に立ちはだかる1つ目の大きな壁になります。

この体力要素は軽視されがちなんですが、筋力を発揮するという行動体力面は、免疫や生理反応など体内部の体力である防衛体力に大きく影響を与えると考えられています。

なので、不調なく健康的に活動しようと思ったら力発揮を含めた行動体力の見直しは必須なんです。

この力発揮に大きく影響するのが「背骨の柔軟性」と「S字カーブ」です。

背骨の柔軟性とS字カーブは我々が動く際に体内に生じる「衝撃」を緩和し、楽に動くための緩衝材になってくれており、そのおかげで、我々は十分な力発揮ができています。

ただし、自律神経が乱れている人の多くが、背骨の柔軟性が乏しく、S字カーブが失われている場合がほとんどです。

そのため、JMF自律神経ケアセラピスト養成コースでは、どれくらい筋力発揮ができるのかをスクリーニングする「立ち上がりテスト」と、十分な力発揮ができる状況なのかを確認する「背骨の柔軟性テスト」を採用しています。

自律神経の乱れと背骨の柔軟性

背骨の柔軟性やS字カーブがなぜ損なわれるのかというと、内臓への負担によっても生じる可能性があるんです。

なぜかというと「内臓-体性反射」や「内臓-体性性の筋膜代償」の影響を受ける可能性があるからです。

内臓からの情報は求心性情報として脊髄や脳に伝達されます。

この時、内臓と同じ高位の髄節に支配されている骨格筋の緊張にも影響を及ぼす可能性があるとされています。

つまり、内臓に負担がかかることでその情報が脊髄にも入力され、同じ分節に支配されている骨格筋の緊張を増してしまうかもしれないのです。

また内臓を包む筋膜である内部筋膜は胸骨や肋骨、椎体の前面に付着していたり、腹壁や背部の筋群とも連続性を持っています。

そのため、内臓への負担は内部筋膜を介して骨格筋の筋膜へも影響を与え、体幹部の筋筋膜の緊張を高めたり動きを悪くする可能性があると考えています。

まとめると、自律神経が乱れるような生活習慣や事象の慢性化によって、内臓体性反射や内臓体性性の筋膜代償の影響によって脊柱を含む体幹部の柔軟性低下やアライメント不良に繋がり、結果として筋力発揮が不十分になり、重力環境下で生活する体力面が乏しくなっていくという流れになります。

なので、自律神経ケアには背骨の評価・ケアは重要になります。

自律神経スクリーニング

第2講義の後半は自律神経スクリーニングについてです。

自律神経反射や自律神経系が心身に与える影響を考慮すれば、専用の機器がなくても大まかに自律神経の状態を把握することができると思っています。

項目はこちら▼

中でもはじめに行う「ヒアリング」は最も重要だと思っていて、理由は具体的なスクリーニング方法を知らなくても丁寧にお話を伺うだけでもある程度、状態を絞ることはできるため。

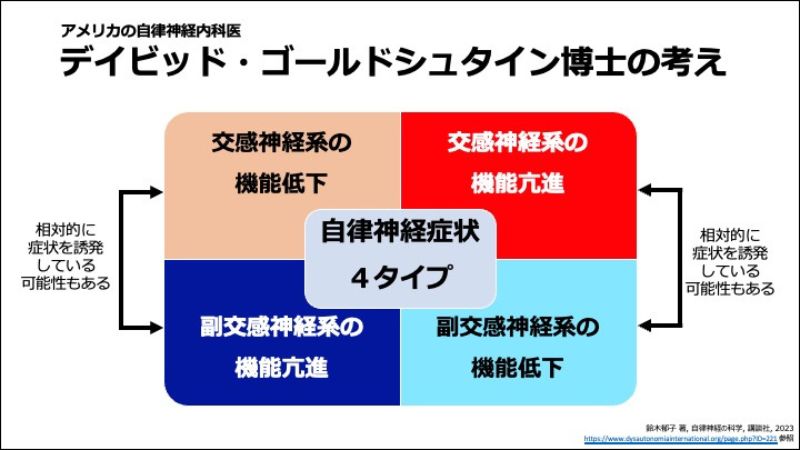

ヒアリングの際にヒントになるのは、アメリカの自律神経内科医のデビット博士の分類

もちろんこのようにキレイな4つに分けられるわけではないですが、こういった視点を持って質問をしていくと良いと思います。

4タイプ別の主な自覚症状はこちら

交感神経系の機能低下

- 立った時にめまいやふらつきが起こる

- たくさん食べた後にクラクラする

- 汗が異常に少ない

- 低血糖

- 疲労感

交感神経系の機能亢進

- 顔面蒼白

- 血圧が高い

- 頻脈

- 汗が異常に多い

- 高血糖

- 末端の冷え

- 唾液が粘っこい

- ふるえや鳥肌が立ちやすい

副交感神経系の機能低下

- ドライマウス

- ドライアイ

- 便秘

- 排尿が難しい

- 勃起障害

- 末端の冷え

副交感神経系の機能亢進

- 唾液が多い

- 脈がゆっくりすぎる

- 吐き気や嘔気

- 下痢

- 体深部の冷え

- トイレが頻繁

- 胃酸過多

- アレルギー反応

我々の自律神経は常に相対的に作用するので、例え交感神経過剰を疑うような症状であったとしても、背景に副交感神経系の機能低下が影響していることも想定されます。

なので、上記に示したことが全てということではないんですが、臨床でのヒントにはなると思いますので、ぜひ活用してみてください!

第3講義からは実際の施術に入っていきます!

JMF自律神経ケアセラピスト養成コースの案内登録はこちら▼

JMP自律神経ケアセラピスト登録